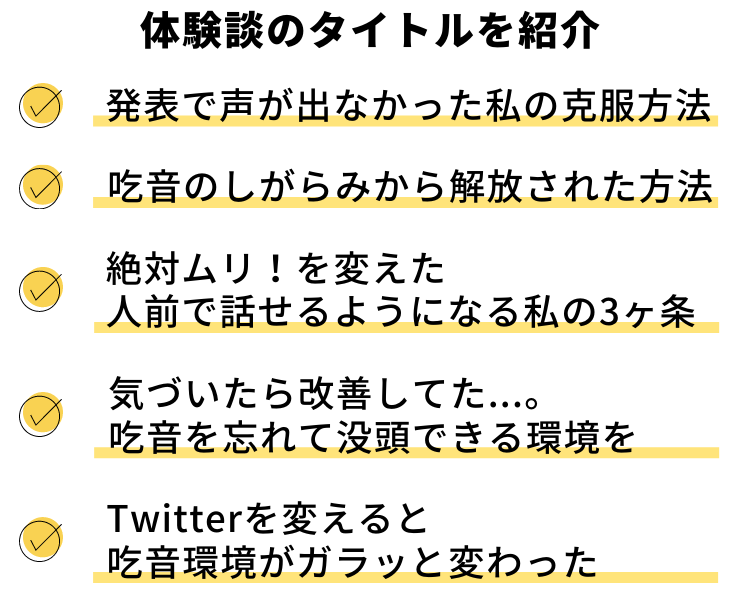

本記事では、難発性吃音を持つ方が電話でのコミュニケーションにおいて直面する課題や、それを克服するための具体的な方法について紹介しています。

また、職場での電話コミュニケーションにおいて吃音者が採用できる戦略についても解説しています。

吃音に悩む方や、吃音者に対する理解を深めたい方は、ぜひ参考にしてください。

吃音者が電話で会話をスムーズに行うための具体的なテクニック

電話は、吃音者にとって大きなストレスになることがあります。

相手の顔が見えないことや、声だけで自分を表現しなければならないことが、緊張や不安を高める原因になるからです。

しかし、電話は日常生活や仕事に欠かせないコミュニケーションツールでもあります。そこで、ここでは、吃音者が電話で会話をスムーズに行うための具体的なテクニックを紹介します。

これらのテクニックは、事前準備や練習をすることで効果を発揮します。ぜひ試してみてください。

深呼吸や瞑想等、ストレスを緩和する方法を探る

電話をかける前に、自分の心身の状態を落ち着かせることが大切です。

深呼吸や瞑想等、ストレスを緩和する方法を探ってみましょう。深呼吸は、酸素を多く取り込むことで血流や神経系に良い影響を与えます。

瞑想は、自分の感情や思考に気づき、受け入れることで心の平静を得られます。他にも、好きな音楽を聴いたり、香りを嗅いだり、ペットと遊んだりするなど、自分に合ったリラックス法を見つけてください。

一定のペースで話すための訓練方法

電話で話すときは、一定のペースで話すことが重要です。早口になったり、間が空いたりすると、相手に伝わりにくくなったり、不快な印象を与えたりする可能性があります。

一定のペースで話すためには、訓練が必要です。例えば、メトロノームや時計の秒針に合わせて発声する練習をしてみましょう。

また、文章を読み上げるときは、句読点や段落ごとに一呼吸置くようにしましょう。これらの練習は、自分の発声や息遣いに気づくことにも役立ちます。

自己紹介など、電話で頻繁に使われるフレーズの練習方法

電話で会話するときは、自己紹介や用件の伝え方など、頻繁に使われるフレーズがあります。

これらのフレーズは、事前に準備しておくと安心です。自己紹介では、自分の名前や所属先などを明確に伝えましょう。

用件の伝え方では、相手に何を求めているかや何が目的かを具体的に伝えましょう。また、相手の名前や発言を聞き取りやすくするために、確認の言葉や相槌を使うことも大切です。これらのフレーズは、電話をかける前にメモしておくと便利です。

また、実際に声に出して練習することで、自信を持って話せるようになります。

難発性吃音者が電話で直面する課題とそれを克服するアプローチ

難発性吃音者は、日常生活の中でさまざまなコミュニケーションの場面において、困難やストレスを感じることがあります。

特に、電話は非対面のコミュニケーションであるため、相手の反応や感情が分かりにくく、不安や緊張を増幅させる可能性があります。

ここでは、難発性吃音者が電話で直面する課題とそれを克服するためのアプローチについて紹介します。

非対面のコミュニケーションに伴う特有の課題と解決策

電話は非対面のコミュニケーションであるため、以下のような特有の課題があります。

- 相手の表情や身振り手振りが見えないため、言葉だけで相手の態度や感情を判断しなければならない。

- 音声だけで自分の印象や意図を伝えなければならないため、声のトーンやイントネーションが重要になる。

- 会話の流れやタイミングを掴みにくいため、話し始めるタイミングや話し終わる合図が分かりにくい。

- 電話番号や名前などの重要な情報を聞き取りにくいため、確認やメモが必要になる。

これらの課題を解決するためには、以下のような対策が有効です。

- 相手の言葉に注意深く耳を傾け、相槌や質問などでフィードバックを与えることで、相手との関係性や理解度を高める。

- 自分の声に自信を持ち、明るくはっきりと話すことで、自分の印象や意図を伝える。また、声に変化をつけることで、会話にリズムや表情をつける。

- 会話の流れやタイミングに敏感になり、相手が話し終わったことを確認したり、自分が話し始めることを伝えたりする。また、話し終わったら「以上です」と言うなど、明確に合図する。

- 電話番号や名前などの重要な情報は、聞き返したり、確認したりする。また、メモを取る際は、「メモしています」と言うなど、相手に知らせる。

コールの準備時や途中で感じる緊張感との向き合い方

電話をかける前やかけられた時には、多くの人が緊張感を感じることがあります。特に、難発性吃音者は、自分の話し方に対する不安や恐怖から、緊張感が強くなることがあります。

緊張感は、声や話し方に影響を与えるだけでなく、心身にも悪影響を及ぼすことがあります。そこで、コールの準備時や途中で感じる緊張感との向き合い方について、以下のような方法を紹介します。

- コールの準備時には、自分が話したい内容や目的を明確にする。また、相手の情報や関心事を調べることで、会話のネタや共感ポイントを見つける。

- コールの開始時には、自己紹介や挨拶を丁寧にすることで、相手との距離を縮める。また、自分の話し方について謝罪したり、否定したりせず、自然に受け入れる。

- コールの途中には、深呼吸やストレッチなどでリラックスする。また、自分の話し方に対する評価や判断を避け、相手の言葉に集中する。

- コールの終了時には、相手に感謝や敬意を表す。また、自分の話し方に対する批判や後悔をせず、自分の頑張りや成果を認める。

周囲への理解を促すための言葉選びと伝え方

難発性吃音者は、周囲の人に自分の話し方に対して理解や配慮を求めることがあります。しかし、周囲の人は、難発性吃音について知識や経験がない場合が多く、どう対応すればよいか分からないこともあります。

そこで、周囲への理解を促すための言葉選びと伝え方について、以下のようなポイントを紹介します。

- 難発性吃音は個人差が大きく、状況や気分によって変化することを伝える。また、難発性吃音は治療ではなく管理が必要であることを伝える。

- 難発性吃音は自分の意思とは関係なく起こることを伝える。また、難発性吃音は自分の能力や性格とは関係ないことを伝える。

- 難発性吃音者は普通に会話ができることを伝える。また、難発性吃音者は普通に聞き取れることを伝える。

- 難発性吃音者が話している時には、焦らせたり割り込んだりせず、静かに聞いて欲しいことを伝える。また、難発性吃音者が話し終わったら、普通に返事や質問をして欲しいことを伝える。

職場での電話コミュニケーションにおける吃音者の対処例

難発性吃音は、遺伝的要因や脳の機能的な問題などが原因と考えられていますが、完全に治すことは難しいとされています。

しかし、吃音者は、自分の発話に対する認識や態度を変えたり、発話の仕方を工夫したりすることで、吃音の影響を軽減することができます。

特に、職場での電話コミュニケーションは、吃音者にとって大きなストレスとなる場面ですが、事前準備や相手への配慮などを行うことで、円滑なコミュニケーションを実現することが可能です。ここでは、職場での電話コミュニケーションにおける吃音者の対処例を紹介します。

吃音者が職場の電話会話で採用する戦略

職場の電話会話では、相手の顔や表情が見えないため、声や言葉だけでコミュニケーションを取らなければなりません。

そのため、吃音者は、自分の発話に不安や恐怖を感じることが多くなります。しかし、そのような感情は、逆に吃音を悪化させることもあります。そこで、吃音者が職場の電話会話で採用できる戦略をいくつか紹介します。

- 電話をかける前に、自分が伝えたい内容や相手に聞きたいことをメモしておく。これにより、発話内容に迷わずに済みますし、もし吃音が起こっても焦らずに復帰することができます。

- 電話を受ける際には、自分の名前や所属を明確に伝える。これにより、相手に自分が誰であるかを知らせることができますし、自信を持って発話することができます。

- 電話会話中には、相手の言葉をよく聞き、質問や確認を行う。これにより、相手との関係性を築くことができますし、自分の発話に合間を作ることができます。

- 電話会話中に吃音が起こった場合には、それを隠そうとせずに、自然に続ける。もし相手が気づいて質問したり不快そうな態度を示したりした場合には、「私は吃音です」と正直に伝える。これにより、相手に自分の状況を理解してもらうことができますし、自分の発話に責任を持つことができます。

職場環境を理解し、適応するためのアドバイス

職場の電話コミュニケーションは、吃音者にとっては、自分の能力や人間性を評価される場面でもあります。

そのため、吃音者は、職場環境を理解し、適応するために以下のようなアドバイスを参考にすることができます。

- 職場の電話コミュニケーションの目的やルールを把握する。例えば、電話で何を伝えるべきか、どのような言葉遣いや敬語を使うべきか、どのくらいの時間で話すべきかなどを知ることが重要です。これにより、自分の発話に合わせた準備や調整を行うことができます。

- 職場の上司や同僚に自分の吃音についてオープンにする。吃音は隠すことができないものですし、隠そうとすることで逆にストレスや不信感を生むこともあります。そのため、職場の上司や同僚に自分の吃音について説明し、理解や協力を求めることが有効です。これにより、自分の発話に対するプレッシャーや不安を減らすことができます。

- 職場の電話コミュニケーションにおける自分の強みや弱みを知る。吃音者は、自分の発話に対するネガティブなイメージや評価に囚われがちですが、それだけではなく、自分の発話における強みや弱みを客観的に分析することも大切です。例えば、自分はどんな内容や相手との電話会話が得意か、苦手か、どんな発話スタイルやテクニックが効果的か、効果的でないかなどを知ることができます。これにより、自分の発話に対する自信や改善点を見つけることができます。

難発性吃音と電話恐怖症の可能な関連性について

電話はコミュニケーションの手段として日常的に使われていますが、難発性吃音(以下、吃音)の方にとっては、大きなストレスや不安を感じる場面でもあります。

特に、相手の顔が見えないことや、声だけで自分を表現しなければならないことが、吃音の発生や悪化に影響すると考えられます。このような状況下で、電話をかけることや受けることに対して強い恐怖や嫌悪感を抱く人を、電話恐怖症(または電話不安障害)と呼びます。

ここでは、吃音と電話恐怖症の可能な関連性について、以下の3つの観点から解説します。

電話恐怖症とは何か、そしてその症状

電話恐怖症は、社交不安障害(社会恐怖症)の一種であり、電話に関連するあらゆる行動に対して過度な不安や恐怖を感じる心理的な状態です。

電話恐怖症の人は、電話をかけることや受けることを避けたり、遅延したりする傾向があります。また、電話をしなければならない場合には、以下のような身体的・精神的な症状を経験することがあります。

- 動悸や息切れ

- 発汗や手足の震え

- 吐き気や胃痛

- 頭痛やめまい

- 声が震える

- 言葉が出ない

- 記憶力や集中力の低下

- 自己否定的な思考や感情

吃音者が電話恐怖症になりやすい理由

吃音者が電話恐怖症になりやすい理由は、主に以下の3つです。

- 音声通信だけで自分を表現しなければならないため、吃音が目立ちやすく、相手に不快感や不信感を与えるのではないかという心配が生じる。

- 相手の顔が見えないため、相手の反応や感情が読み取りにくく、自分の言葉が伝わっているかどうか不安になる。

- 電話では時間的な制約があるため、自分のペースで話すことができず、焦りや緊張が高まる。

これらの要因は、吃音者にとって電話をすることを困難にし、自信を失わせることにつながります。また、過去に電話で嫌な経験をしたことがある場合には、その記憶がトラウマとして残り、電話に対する恐怖を強化することもあります。

恐怖症を克服するための一般的な方法

電話恐怖症を克服するためには、以下のような一般的な方法が有効です。

- 電話に対する不安や恐怖の原因を明確にする。自分が何を心配しているのか、どんな思い込みや先入観があるのか、客観的に分析することが大切です。

- 電話に対するポジティブなイメージを持つ。電話はコミュニケーションの手段であり、相手との関係を深める機会であると考えることで、電話に対するネガティブな感情を軽減することができます。

- 電話のスキルを練習する。電話のマナーやエチケット、話し方や聞き方のコツなどを学ぶことで、電話に自信を持つことができます。また、信頼できる人と電話で会話することで、電話に慣れることも重要です。

- 電話に対する恐怖に直面する。電話を避けたり、遅延したりすることは、恐怖を強化するだけです。電話をすることで、自分が想像していたほど悪くないことに気づくことができます。また、電話をした後には、自分を褒めたり、ご褒美を与えたりすることで、ポジティブな気持ちを高めることができます。

電話会話時の心理的プレッシャーを緩和するためのヒント

電話会話は、難発性吃音の方にとって特にストレスフルなコミュニケーションの場面です。相手の顔が見えないことや、時間的な制約があることなどが、緊張や不安を高める要因となります。

しかし、電話会話を避けることはできませんし、避けるべきではありません。電話会話を上手にこなすためには、事前に準備をすることや、心理的なプレッシャーを緩和する方法を知ることが大切です。

ここでは、電話会話時の心理的プレッシャーを緩和するためのヒントをいくつか紹介します。

電話会話中の自己意識とその緩和法

電話会話中に自己意識が高まると、吃音が悪化する可能性があります。自己意識が高まる原因は人それぞれですが、一般的には以下のようなものが挙げられます。

- 相手に迷惑をかけていると感じる

- 相手に不快な思いをさせていると感じる

- 相手に評価されていると感じる

- 相手に自分の吃音を気づかれたくないと感じる

これらの感情は、自分の吃音に対する否定的な態度や信念に基づいています。

しかし、これらの態度や信念は必ずしも事実ではありません。実際には、相手は自分の吃音に対してさほど気にしていないかもしれませんし、自分の吃音を受け入れてくれるかもしれません。また、自分の吃音は自分自身の価値や能力を決めるものではありません。

自分の吃音に対して肯定的な態度や信念を持つことで、自己意識を低くすることができます。具体的には以下のような方法があります。

- 自分の吃音を恥ずかしがらずに受け入れる

- 自分の吃音を隠そうとしない

- 自分の吃音を相手に伝える

- 自分の吃音に関するフィードバックを求める

- 自分の吃音以外の長所や能力に目を向ける

成功体験を重ねて自信をつける方法

電話会話に対する不安や恐怖は、過去の失敗体験や否定的な思い込みによって形成されています。しかし、これらは固定されたものではありません。

成功体験を重ねることで、自信や自己効力感を高めることができます。成功体験とは、電話会話で目標を達成したり、満足したり、楽しんだりした経験のことです。成功体験を重ねるためには以下のような方法があります。

- 電話会話に対する目標を設定する

- 目標は具体的で達成可能なものにする

- 目標は吃音の有無ではなく、コミュニケーションの質や内容に関するものにする

- 目標を達成したら自分を褒める

- 目標を達成できなかったら原因を分析し、改善策を考える

- 電話会話の頻度や難易度を徐々に増やす

心理的な負担を軽減するためのリラクゼーションテクニック

電話会話に対する緊張や不安は、身体的な症状として現れることがあります。

例えば、心拍数や呼吸数が上がったり、筋肉が緊張したり、手足が冷えたり、汗をかいたり、声が震えたりすることがあります。

これらの身体的な症状は、吃音に影響を与えることがあります。身体的な症状を軽減するためには、リラクゼーションテクニックを使うことが有効です。

リラクゼーションテクニックとは、呼吸法や筋弛緩法などの心身をリラックスさせる方法のことです。リラクゼーションテクニックを使うことで、以下のような効果が期待できます。

- 心拍数や血圧が下がる

- 筋肉の緊張がほぐれる

- 血流が改善される

- 気分が落ち着く

- 集中力や判断力が高まる

リラクゼーションテクニックは、電話会話の前や後だけでなく、電話会話中にも使うことができます。電話会話中にリラクゼーションテクニックを使う場合は、以下のようなポイントに注意しましょう。

- 相手に気づかれないようにする

- 呼吸法は深呼吸ではなく、自然な呼吸に合わせる

- 筋弛緩法は首や肩など目立たない部位から始める

- リラクゼーションテクニックを使っている間も相手の話に耳を傾ける

まとめ

この記事では、難発性吃音の方が電話会話に対して抱くストレスや不安、そしてそれに対する対処法について解説しています。

まず、職場の電話コミュニケーションにおいて自分の強みや弱みを知り、自分に合った発話スタイルやテクニックを見つけることが大切だと説明しています。

そして、吃音と電話恐怖症の可能な関連性について、電話恐怖症の症状や吃音者が電話恐怖症になりやすい理由を紹介しています。また、電話恐怖症を克服するための一般的な方法や、電話会話時の心理的プレッシャーを緩和するためのヒントについても詳しく説明しています。

自己意識を低くすることや成功体験を重ねることで、電話会話に対する不安や恐怖を克服することができます。

また、リラクゼーションテクニックを使うことで、身体的な症状を軽減することもできます。記事全体を通して、自分の吃音に対して肯定的な態度や信念を持ち、自分自身を受け入れることが重要であることが強調されています。

この記事へのコメントはありません。